Codice Michelangelo. Le chiavi svelate nell’arte del grande maestro – Alessio Atzeni su Septem Literary

24 Settembre 2025

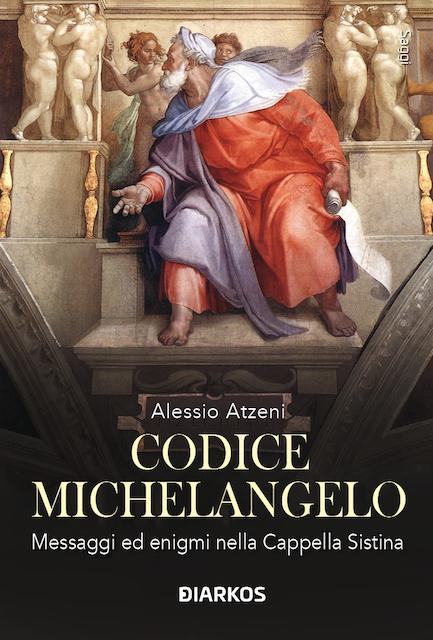

Nella Cappella Magna più famosa del mondo, Michelangelo potrebbe aver tramandato, attraverso l’arte e le immagini, storie proibite e antiche conoscenze. Molte delle figure dipinte nella Cappella Sistina sembrano infatti trasmettere suggestioni penetranti e ambigue: codici nascosti, provocazioni, goliardie, eresie, giochi ed enigmi. Ma quanto c’è di vero e quanto è frutto di fortuite coincidenze? «Ancora imparo» scrisse Michelangelo a ottantasette anni, e noi, dopo cinque secoli, stiamo ancora imparando da lui. Dopo anni di studi e ricerche, Alessio Atzeni mette a disposizione i frutti della sua indagine, svelando messaggi e corrispondenze inseriti non solo nel tempio di Sisto, ma nell’arte del Maestro. Una scalata vertiginosa, gradino dopo gradino, nella sapienza e nella filosofia di uno straordinario artista, che restituisce al mondo l’incredibile messaggio di Michelangelo. Emerge maestosa la rivelazione dell’immenso corpus sapienziale contenuto nel testamento del grande scultore mistico, pittore cabalista e geniale architetto del Rinascimento.

Recensione a cura di Claudia Pellegrini

“Quello che troverete in queste pagine potrebbe minare le vostre certezze sull’arte”.

Così ci dice nella prefazione all’opera Alessio Atzeni, docente d’arte, artista e studioso di tradizioni esoteriche antiche e contemporanee (fondatore dell’Accademia delle Grazie, una scuola d’arte che si ripropone di risvegliare percezione visiva e sensoriale).

“Se siete persone eccessivamente materialistiche, abbandonate immediatamente la lettura. Fate altro. Non è il libro per voi. Qui si trattano temi come l’esoterismo, la magia, la spiritualità, l’intuizione. Se non credete alla loro influenza su di noi, se pensate che siano solo concetti, rivolgetevi altrove”.

“Codice Michelangelo. Le chiavi svelate nell’arte del grande maestro”, è infatti un saggio che invita chi lo legge a osservare la Cappella Sistina andando oltre la superficie estetica. Secondo l’autore l’opera stessa è una sorta di testo cifrato. Le figure affrescate da Michelangelo sarebbero dei riferimenti a codici esoterici, provocazioni iconoclaste, elementi ludici, trace di eresie e giochi simbolici.

“Michelangelo Buonarroti ha tramandato, attraverso le opere d’arte, storie proibite e antiche conoscenze. Le sue figure nella Cappella Sistina e le sue sculture trasmettono suggestioni penetranti che celano codici, provocazioni, eresie ed enigmi”.

Per comprendere meglio il significato delle opere del grande artista, in questo saggio si percorrono quattro diverse strade: peshat, la superficie, ovvero la strada semplice e diretta delle immagini e delle scritture; remez, l’allusione, l’allegoria, ovvero guardare oltre le apparenze; darash, l’indagine, cioè la ricerca approfondita; sod, segreto nascosto, ossia il mistero che da accesso a una lettura riservata.

Con queste premesse l’autore, prima di accompagnarci in visita alla scoperta dei misteri della Cappella Sistina, ci induce a riflettere su alcuni aspetti di Michelangelo. Ad esempio le sue origini.

“Spesso la storia non è altro che un insieme di supposizioni ripetute per secoli”.

Riguardo alla storia di Michelangelo, alle sue origini, a quelle della sua schiatta, qualcosa non torna. Le biografie canoniche ce lo hanno sempre descritto come discendente dei Canossa e, attraverso di loro, della casa imperiale francofona. Per l’autore si tratta di una forzatura, perché l’artista potrebbe avere origini ebraiche. A giustificazione delle sue affermazioni ci fa notare che nella volta della Sistina, dove rappresenta la discendenza della casa di Davide, ovvero la linea di sangue di Gesù Cristo, ritrae anche se stesso (insieme però anche ad altri grandi artisti, filosofi e architetti). Perché? In più, nasce a Caprese. E la capra, come è noto, è un importante simbolo nella cultura ebraica. Ma cosa avrebbe a che fare Michelangelo con questa tipologia di cultura?

Sappiamo che durante la giovinezza trascorsa a Firenze, entrò ben presto dalla bottega del Ghirlandaio direttamente alla corte del Magnifico, dove circolavano vari sapienti di corte che avevano una certa conoscenza approfondita dei misteri della cabala, come gli umanisti neoplatonici Pico della Mirandola e Marsilio Ficino. E questo porta addirittura a far chiedere all’autore se anche i Medici stessi non avessero avuto origini ebraiche. Ma questa, suppongo, sia un’altra storia.

Tornando a Michelangelo, all’inizio, come sappiamo, egli lavora il marmo. Non dimentichiamo che a lui va il merito di aver riaperto le cave di Carrara che erano state abbandonate da secoli. Da questo marmo così pregiato nasce la Pietà, un’opera che nasconde dei segreti, a partire dalla figura della Madonna, la quale viene rappresentata in maniera diversa dall’iconografia classica: Maria sembra essere un po’ troppo giovane.

“Chi si nasconde sotto le spoglie della madre di Gesù? Potrebbe forse trattarsi di Maria Maddalena, da più voci ipotizzata come sua consorte?”.

Del resto, se vogliamo restare nell’ambito della Pietà, bisogna constatare che anche la figura del Cristo ha un’anomalia: un incisivo centrale. Questa caratteristica, curiosa e bizzarra, può essere riscontrata anche in alcune figure presenti nel Giudizio Universale. L’autore si interroga sul perché. Del resto le opere di Michelangelo non sono certo nuove alle stranezze, prendiamo ad esempio le celebri corna del Mosè:

“Quelle protuberanze evidentemente hanno un senso. Il fatto che non lo abbiamo capito o che non possiamo spiegarlo, è un altro discorso”.

Altra opera che nasconde un mistero, a detta dell’autore, è la statua del David. Sappiamo che è un’immagine allegorica di Firenze, dal punto di vista religioso e politico (i governanti fiorentini dovevano difendere la libertà e amministrare saggiamente, come il re David aveva fatto per il popolo d’Israele), ma rappresenta anche il re guerriero Firenze, che non teme il gigante Roma.

“Perché come simbolo di una città cristiana è stato scelto un re ebreo?”.

Ma i riferimenti al mondo della cultura ebraica non finiscono qui, perché l’autore, dopo averci illuminato su quanto concerne la tecnica pittorica dell’affresco, passa a esaminare la Cappella Sistina, dove la prima “anomalia” è rappresentata dalla forma del luogo stesso. Premettendo, infatti, che la Sistina è il luogo dove si svolgevano e si svolge tutt’ora, il conclave per l’elezione del papa, stona un po’ il fatto che questo edificio a forma di scatola sia stato costruito seguendo nientemeno che le misure del Sacro Tempio di Gerusalemme.

“Perché è stata costruita una cappella con le dimensioni del Tempio di Salomone nel cuore del Vaticano?”.

Questo è solo l’inizio, perché l’autore ci spiega, in maniera semplice e accessibile a tutti, come nella Cappella Sistina Michelangelo abbia arricchito la pittura con le sue conoscenze cabalistiche ed ermetiche:

“Nella Cappella sistina è raffigurato un complesso sistema di immagini che affonda le sue radici nei sogni e nella tradizione esoterica. Molti dei simboli che la compongono sembrano emergere direttamente dall’esperienza onirica, da quel territorio misterioso da cui scaturisce l’ispirazione creativa”.

Sarebbe complesso citare ogni simbolo individuato da Alessio Atzeni, farò solamente qualche esempio.

Nel brano del Peccato Originale e la Cacciata dal Paradiso, Adamo ed Eva sono rappresentati sotto a un albero di fico. Ma il frutto del peccato non era una mela? Si, per noi cristiani, ma nei testi ebraici si afferma che il frutto proibito sarebbe proprio il fico.

Nel brano della Creazione dell’Uomo, il più celebre, quello in cui si vedono le dita che si toccano (che forse in origine non si toccavano affatto, essendo state ritoccate nel 600 in seguito a un restauro), qualcuno ha potuto notare qualcosa di straordinario:

“Frank Mashberger, un medico ebreo americano, nel 1975 alzando gli occhi sul celebre affresco di Michelangelo rimase a dir poco stupito. Quello che vide nel brano della Creazione di Adamo era qualcosa che conosceva molto bene: l’esatta riproduzione di un cervello umano in chiave pittorica e allegorica in cui erano ben riconducibili i dettagli anatomici del prezioso organo”.

Allo stesso modo, nel brano della Separazione della Terra dalle Acque, si può intravedere la forma di un rene.

Inoltre, alcuni gruppi di figure formerebbero delle lettere, ebraiche ovviamente, con un significato segreto ben preciso: Davide e Golia formerebbero la lettera ghimel, Giuditta e Oloferne la lettera chet, e via dicendo …

Ma anche il gruppo dei dodici profeti sarebbe custode di un messaggio segreto. Dipinti in pose apparentemente casuali, traccerebbero con le mani segni riconducibili all’alfabeto ebraico. Ma non finisce qui:

“… i profeti sono incredibilmente associati a persone realmente vissute al tempo di Michelangelo, uomini illustri, architetti, pittori, umanisti e traduttori, identificati con la somiglianza fisica, caratteriale, il ritratto del viso e con l’iniziale del loro nome”.

Vi faccio qualche esempio: Zaccaria – Giulio Della Rovere; Ezechiele – Leonardo Da Vinci; Isaia – Leon Battista Alberti; Gioele – l’architetto Bramante …

Ma è possibile che nessuno, soprattutto all’epoca, non si sia mai accorto di tutto questo? Simbolismi, riferimenti alla cabala …? Alessio Atzeni ci da una spiegazione in merito:

“È da ingenui pensare che sulla volta della Cappella Sistina non ci fosse un accordo totale con la committenza. Probabilmente la scelta era corale, tutti sapevano, tutti erano d’accordo”.

Dunque, in conclusione, l’autore ci mostra l’opera di Michelangelo, con particolare attenzione alla Sistina, che ne è la protagonista indiscussa, in una prospettiva originale, suggerendo che questo grande artista ci abbia lasciato un’eredità simbolica ancora tutta da decifrare. Il saggio, che come ho già accennato adotta un linguaggio e uno stile accessibile a tutti, risulta affascinante e stimola la riflessione, invitando il lettore fondere insieme la storia dell’arte e il simbolismo tipicamente rinascimentale. Senza dubbio una lettura stimolante per tutti quei lettori interessati a Michelangelo sotto il punto di vista artistico, ma anche a coloro che vedono nella sua opera la presenza, più o meno occultata, di conoscenze arcane.

Link all'articolo: http://septemliterary.altervista.org/codice-michelangelo-le-chiavi-svelate-nellarte-del-grande-maestro-alessio-atzeni/